Marianna Orsi

L’articolo Il grado zero del romance, di Gianni Bonina pubblicato su Doppiozero il 31 marzo, ha già causato grande clamore, levate di scudi e almeno una querela, che in questi tempi sciagurati sono sinonimo di migliaia di clic, visibilità dunque conclamato successo.

Per citare solo alcune reazioni Loredana Lipperini, Assunta Sarlo, Anarkikka, Vera Gheno

Restando fermamente ancorati alla terminologia, alla critica e alla storia letteraria, e rifiutando la solita, trita, polarizzazione del dibattito (più prosaicamente l’indigno facile), la principale critica che emerge dal post di Lipperini è che Bonina giustappone autrici tra loro diversissime (Terranova, Di Grado, Auci, Murgia, Valerio, Ardone) senza i necessari approfondimenti, e si sbilancia in giudizi un po’ troppo lapidari che pretendono di risolvere questioni secolari (cosette come definire la differenza tra scrittori e scrittrici, la scrittura femminile, la definizione di romanzo).

Le critiche di Lipperini suonano dunque, da un punto di vista terminologico e storico letterario, pienamente legittime.

Per quanto mi riguarda, nell’impossibilità di addentrarmi nell’analisi dei molti romanzi citati (poiché, banalmente, non ne ho ancora letto nessuno, ma parafrasando Sangiuliano spero di farlo presto e magari scriverne), mi perplimono di più le scelte terminologiche e la poca chiarezza della tesi (i miei studenti prendono insufficiente se la tesi non è espressa chiaramente in una-due frasi nell’intro) e delle connessioni tra questa, gli esempi e l’unica fonte citata.

Prima l’Italiano

Innanzitutto non posso fare a meno di domandarmi perché l’autore insista a non usare l’italiano.

Perché l’autore usa “romance“, “novel” e “trope” come se questi termini non avessero equivalenti in italiano? Lo fa perché usa una fonte inglese e perché vuole definie la narrativa femminile italiana contrapponendo “romance” e “novel“? Forse, ma come vedremo in seguito non in modo chiaro. E davvero non si poteva trovare nessuna fonte italian visto che si parla di romanzo italiano?

Soffermiamoci per ora sul termine “romance“.

Se, come sostiene l’autore, per “romance” si intende ciò che che una volra era “detto ‘intimista‘ o ‘intimo‘ per distiguerlo dallo ‘storico‘ e dal ‘sociale‘ ” e che secondo lui “mutua soprattutto il romanzo rosa e si connota […] per il suo target palesemente femminile”, considerando che ‘intimo’, ‘storico’ e ‘sociale’ sono aggettivi mai usati soli ma sempre accompagnati al sostantivo romanzo, perché non dire, appunto, “romanzo rosa o sentimentale” al posto di “romance”?

Sarebbe perfettamente coerente con quelle che descrive come “saghe familiari scritte da autrici […] di tipo variamente storico e a sfondo sociale, ma principalmente di tono amoroso” e che, sostiene, non a torto, siano ispirati dalla grande tradizione Otto-Novecentesca. Romanzo appunto. Il termine in italiano c’è, ed è quello.

Quando Bonina parla di “grado zero del romance” dunque, intende “grado zero del romanzo rosa/sentimentale” (forse però questo titolo non sarebbe suonato appropriato né pubblicabile?), quando parla di “consacrazione del romance come primo genere letterario” intende “consacrazione del romanzo sentimentale come primo genere letterario”.

Non c’è nulla di sbagliato nel romanzo rosa

Non c’è nulla di sbagliato nel romanzo sentimentale, specialmente in tempi in cui la distinzione tra alto e basso è del tutto aleatoria.

Elena Ferrante dice di aver frequentato spesso i “fondali bassi” della narrativa, appunto il romanzo rosa e il fotoromazo. Questi generi hanno contribuito alla diffusione dell’italiano standard e all’educazione alla lettura di donne che altrimenti non si sarebbero mai avvicinate a una pagina scritta, meritano quindi rispetto.

L’equiparazione tra sentimentale e femminile è antica. E il bollino di “sentimentalismo” viene da sempre sventolato minacciosamente di fronte alla produzione letteraria delle donne, come sentenza capitale di insufficiente letterarietà, autorevolezza, autorialità, serietà. Una lettera scarlatta che costa l’allontanamento dall’Olimpo letterario e dal sacro canone che lo consacra. Un modo per ridurre un’autrice.

E lo spettro di questa qquiparazione vagamente infamante aleggia potente sull’articolo di Bonina.

Tesi dunque davvero poso originale e per nulla innovativa, anzi piuttosto antiquata.

Natalia Ginzburg, Alba de Cespedes, ed Elsa Morante conoscevano bene questo pericolo, infatti preferivano “scrittore” proprio perché, ai loro tempi, la forma femminile era sinonimo di “scrittrice di romanzi rosa”. Tutte e tre, infatti, si cimentarono con successo con una grande varietà di scritture, da quella giornalistica, a quella saggistica, passando per la poesia e per varie declinazioni di narrativa, senza “ancorarsi” a nessuna, affrancando, di fatto, il termine scrittrice dal marchio di infamia di letteratura bassa, indegna dei sacri testi. E come loro molte altre. Dovremmo quindi liberarci e liberare questi termini da questo fardello di stereotipi stantii.

Uomo autore, uomo lettore, uomo scrittore

La seconda preoccupazione linguistica è l’uso di espressioni a dir poco problematiche, come “donne autrici” e “donna scrittrice e lettrice”. Fortunatamente la questione è già state risolta da Alma Sabatini nelle sue, ormai mitiche, Raccomandazioni (pp. 112-113). Sono usi offensivi che la studiosa ci invitava caldamente ad evitarle, quindi possiamo risparmiarci fatica e indignazione. Se poi “uomo autore”, “uomo scrittore”, “uomo lettore” vi sembrano ridicoli e “donna autrice”, “donna scrittrice” , “donna lettrice” no, immagino che il problema sia insormontabile.

Una donna, una a caso

Mi pare oltremodo pericoloso parlare in modo così superficiale di “narrativa italiana di genere prodotta da donne e a loro destinata”: tanto per cominciare cosa si intende per narrativa di genere? Naturamente non viene chiarito.

L’espressione “prodotta da donne e a loro destinata” è poi a dir poco grottesca, perché non distingue tra produttore e consumatore, come se i due ruoli fossero interscambiabili. Come se il consumatore di vino e il produttore potessero tranquillamente scambiarsi i ruoli, in virtù del comune amore per Dioniso.

Grottesca perché confonde i ruoli, quindi e offensiva perché disconosce la professionalità delle autrici defininendole con il termine generico “donne”, che, ovviamente, non è in sé offensivo, ma lo diventa se omette un titolo professionale dovuto (come chiamare una donna “signorina” omettendo il dovuto titolo professionale, ancora Alma Sabatini, ma basta la semplice cortesia) o peggio equipara ogni membro della specie femminile umana a ogni altro. Come quando, immancabilemente, si propone “una donna presidente della repubblica”, come se fosse “una a caso”.

E di nuovo, cos’è la letteratura delle donne? Nessuna definizione

Sto-so-ro. Storico, sociale, rosa. Il trattato tripartito del romanzo

Passando poi alle questioni storico letterarie, Bonina parla, con qualche ragione, di una “rigorosa tripartizione” tra romanzo intimista, storico e sociale fra Otto e Novecento. Per poi ipotizzare un “rottura della regola” e domandarsi “vuoi vedere che il segreto del buon romanzo era proprio là dove la tradizione teneva separati i generi?” “fondendo intimista, storico e sociale” in un ibrido. Un’ipotesi di per sé interessante, se non fosse che poi l’autore cita una raffica di autrici (Ardone, Avallone, Valerio) e romanzi tra loro molto diversi, appartenenti a diversi sottogeneri, accomunati, a suo dire, dalla componente amorosa, sentimentale, introspettiva: “dove non c’è il ‘discorso amoroso’ appaiono l’introspezione, lo scavo di interiorizzazione spinto fino alla psicomachia, la vocazione propria della scrittura femminle a raggiungere i recessi dei nervi coperti e far vibrare i sentimenti più profondi e nascosti”*.

Ma ecco che viene introdotta un’altra distinzione, quella tra il più fantasioso “romance” e “il più realistico novel“. Dove, per novel, che vale la pena ripeterlo, in italiano si traduce ‘romanzo’ si intende un romanzo realistico, come appunto il romanzo storico o sociale di cui sopra. O forse, più semplicemente il romanzo “serio“, autenticamente letterario, contrapposto al romanzetto da donnette.

Questa pare sia la vera tesi anche se l’autore si guarda bene dal dirlo chiaramente.

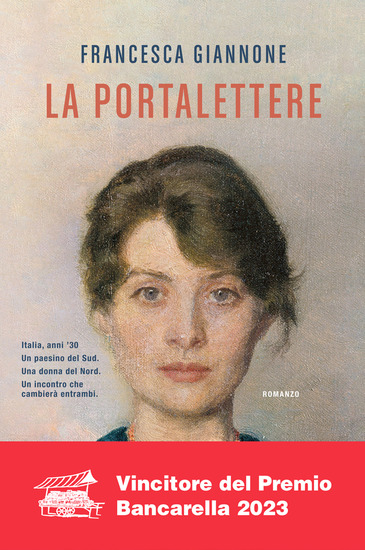

Si passa quindi all’esempio che dovrebbe essere centrale: La portalettere di Giannone. “Poteva costituire un formidabile novel” sentenzia Bonina, poiché muove da fatti storici (fascismo, guerra, movimento contadino, repubblica) questioni sociali (come il lavoro femminile e il divario nord-sud). “Ma è divenuto il romanzo simbolo del romance“, prosegue “perché mosso a perentoria confutazione del principio di unità tenendo ben lontani i generi per esaltare oltremisura il tono più genuino dell’intimo, deprivandolo di ogni refluenza storica e sociale“.

Quindi, se il segreto di un buon romanzo è forse ibridare intimista, sociale e storico, questo romanzo di Giannone non raggiunge lo scopo. Sorge spontanea la domanda: non bastava dire solo: Giannone ha scritto un mediocre romanzetto rosa senza tutta questa ampollosa manfrina? No.

Che rottura di regole!

La portalettere dunque, è, secondo Bonina, romanzo sentimentale duro e puro, che rifiuta la componente realistica, storica e sociale. Gli eventi reali, infatti restano “rumori di fondo”, la trama è tutta incentrata su “fatti minuscoli e ordinati”, “bozzetti di vita quotidiana”, “la storia e il sociale rimangono […] estranei”.

Bene. Ma allora quale regola rompe esattamente? Non quella della tripartizione, visto che non è trino ma uno e rosa.

Forse allora quella, accennata senza approfondimento, del “romance” favolistico e irreale, e “novel” realistico? Ma cosa c’è di favolistico e irreale nel “corso di una comune esistenza dove nascita, matrimoni, malattia e morte scandiscono le tappe della condizione umana” che, secondo l’autore, caratterizza il romanzo rosa di Giannone?

Bonina proclama infatti che La portalettere è un “romance spogliato di ogni primigenio contenuto epico o picaresco per derivarne un remake alla Liala e un riammodernamento del fotoromanzo”, semplificato, senza colpi di scena né gli stratagemmi tipici del romance (immagino intenda le agnizioni, le peripezie, le digressioni, tipiche del romanzo greco antico).

Ma allora, di nuovo, quale regola rompe o rovescia Giannone? La definizione di “romance” fornita da Clara Reeve, in The Progress of Romance, 1785, perché Giannone racconta fatti fantasiosi (ma non erano quotidiani?) ma non usa un linguaggio alto e solenne?

Ma allora a cosa serve parlare della distinzione tra “romance” e “novel” se il “novel” non c’entra per nulla e se di “novel” o esempi di “novel” nell’articolo non si parla? E in definitiva a cosa serve citare Reeve se poi non si approfondiscono i nessi?

E qual è la connessione tra tutto questo e la raffica di romanzi scritti da donne sparata prima?

L’articolo, in sostanza, dice che La portalettere è un mediocre romanzetto rosa (opinione legittima per carità), implicando che questo è ovvio perché è scritto da una donna e il sentimentalismo è cifra femminile e buttando nel calderone altri romanzi di autrici, scelti senza un criterio dichirato, che per il solo fatto di contenere un elemento amoroso o introspettivo apparterrebbero allo stesso genere.

Difficile trovare un romanzo, anche del sacro canone, anche alto, altissimo, purissimo, che non contenga elemento amoroso e introspezione.

Insomma Giannone sentimentalista di bassa lega in un linguaggio semplice e adatto al pubblico femminile e minus habens di oggi.

Ottimo, ma si poteva dire in tre righe evitando questa cervellotica esercitazione di retorica.

Come non scrivere un articolo

O forse sono io che ho frainteso, magari a causa dell’accumulo di soverchie proposizioni, la mancanza di linearità della tesi, dall’imprecisione degli esempi e delle argomentazioni e la generale, sentenziosa, arrogante superficialità.

Quello che so è che la tesi non è chiara, così come il ruolo degli esempi; diverse affermazioni sono sentenze soggettive prive di dati a supporto; i supposti i nessi tra Reeve e Giannone (e le altre autrici citate?), restano dubbi e non chiariti dall’autore; l’uso della fonte si riduce a un paio di frasi, fuori contesto, alla fine dell’articolo, peraltro senza citazione (giornata del dialogo? edizione? pagina?) né cenni alla traduzione (letterale? parafrasi? dell’autore? di altri?). L’autore non giustifica la scelta di questa specifica fonte (perché un testo inglese visto che si tratta di romanzo italiano e di certo nella tradizione critica italiana qualcuno avrà discusso questi temi. Ma se tanto mi dà tanto lui potrebbe seriamente pensare di essere il primo). Se l’autore intende sostenere che Giannone infranga regole stabilite da Reeve, cioè l’idea poco probabile (parlando di realismo e novel…) che dal 1785 a oggi nessuno/a abbia mai tentato questa impresa, lo fa senza alcun argomento o prova.

Insomma, non so voi, ma la lettura fa rimpiangere molto lo stile piano, facile e analogico di Giannone.

*esticazzi, direbbero a Roma

Leggi anche:

Lascia un commento